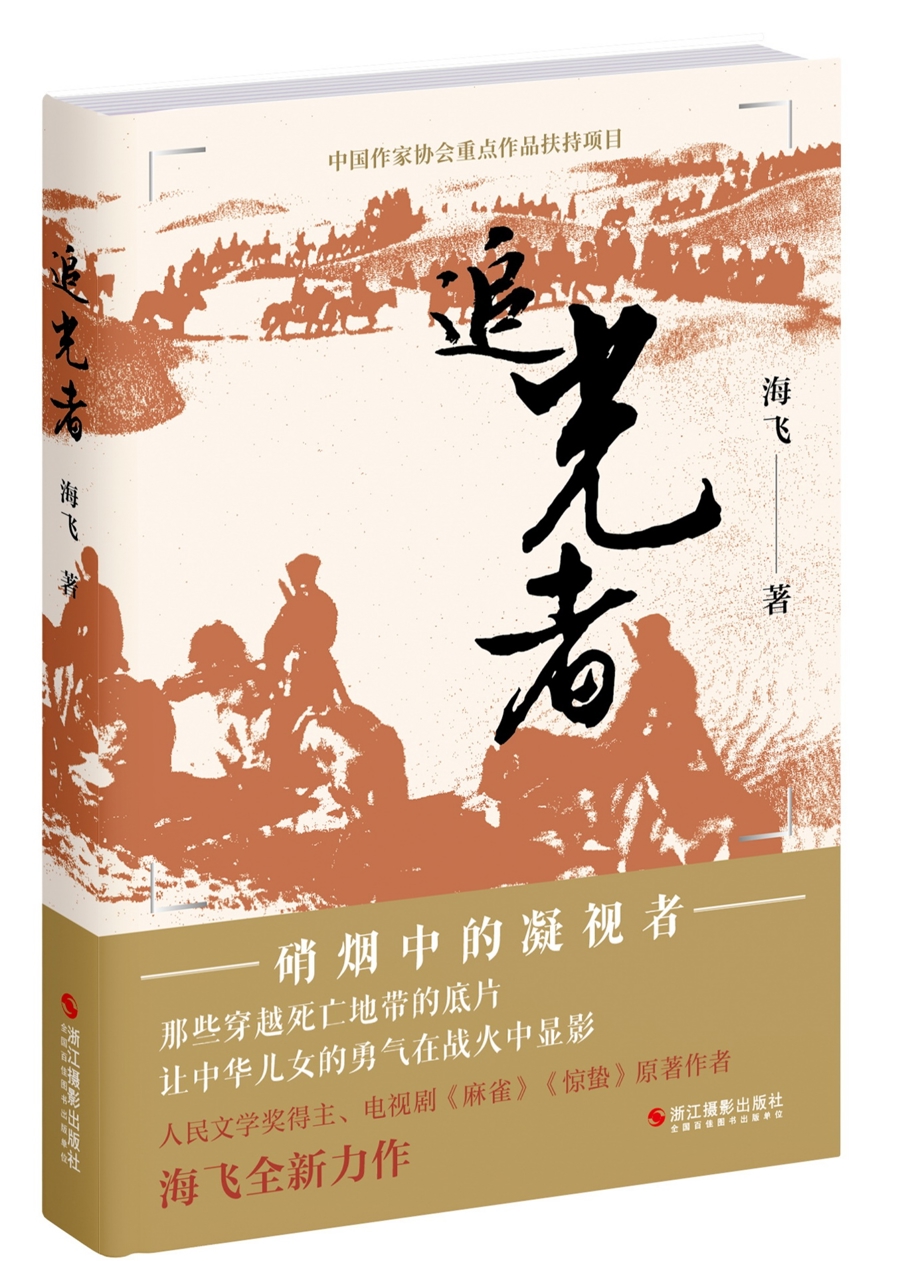

追寻、见证与回响——这是海飞在写作的时候,心里升腾着三个词语,他坦诚表示,“我勉励自己有追寻的真诚,探究的勇气,见证的理性。在许多个黑暗的深夜里,灯光里的我默默地追寻着这些战地摄影师的踪影,尽可能地呈现他们人生节点的定帧照。他们在炮火硝烟的战场上捕捉光影、记录历史,他们就是一道道光。”近日,浙江摄影出版社推出了人民文学奖获奖作家海飞的首部长篇纪实文学作品《追光者》,书中不少战地珍贵照片为首次公开出版。海飞接受本报记者专访时表示,“我第一次写纪实作品,这不仅是一次跨界写作,更是一次‘追光’过程,以真实的人物讲述真实的历史,这种震撼是前所未有的。他们是镜头背后的英雄,值得被更多人铭记。”

《追光者》以长篇纪实文学的形式,深情描摹经历过战火洗礼的雷烨、高帆、徐肖冰、罗光达、俞创硕五位战地摄影师的英雄群像。全书以五个章节展开他们在烽火连天的抗日战争、解放战争、抗美援朝中淬炼的摄影人生。他们从断壁残垣的江南水乡到漫天风沙的黄土高原,从太行峭壁的游击战场到东北雪原的白山黑水,他们经历了血雨腥风,冒着战火硝烟,潜行于生死边缘,他们果断地按下快门,以真实的影像,记录了历史:雷烨镜头里的“潘家峪惨案”,凝固了潘家峪村民被日寇残暴屠杀的证据,俞创硕镜头里重庆遭日军空袭后的烈焰,长沙战火的浓烟,都是血与火的见证。还有为中共新闻画报事业兢兢业业、不懈奋斗的罗光达和高帆,为中国新闻摄影发展不怕牺牲、饮冰前行的徐肖冰,他们克服种种艰难险阻,用摄影定格中国军民无畏牺牲、勇毅前行的坚韧身影,记录下不容辩驳的历史铁证。

他们追求的光明,如今照进了现实

海飞对摄影情有独钟,对军人也很仰慕,他曾经当过兵,做过记者。2023年初,他读到五位浙江籍战地摄影师的材料后,激起了内心的波澜,“战地记者是军人与记者的合二为一,我对战地记者有着深深的向往,他们是我的五位浙江籍老乡,他们青春的身影在战地出没,我不禁浮想联翩,有多少血与火的故事在战场上发生,他们冒着枪林弹雨拍下的战场照片,连接着他们一段段光影交错的人生。我决定追寻他们的足迹,书写他们战火中的光影人生。”

从2024年初,海飞开始系统地搜集资料,围绕着不同历史时期浙江籍摄影师的作品和展览,从中国摄影家协会、中国文艺网、中国知网等官网上搜索,查阅了大量口述实录文字、论文等,他又查看了《透过硝烟的镜头》等摄影类书籍,《晋察冀画报》《人民画报》等复印资料,再从相关的历史纪录片等影像资料,包括五位摄影师本人留下的文字资料中,他逐步完成对五位摄影师人生历程、摄影脉络的梳理:他们都出生于上个世纪初历史转折的动荡年代,因父母早亡担负起养家之责的长兄雷烨,与桑叶和蚕蛹打过交道的少年高帆、罗光达,前往上海投身电影行业的徐肖冰、俞创硕,他们都从浙江出发,开始他们的摄影人生。他们的青春生命经历枪林弹雨的磨砺,他们与时代发展、中国现代摄影一起成长,直到成为历史有力的记录者。

“我开始投入地写作战地摄影师的故事,我敬重他们义无反顾地奔向前线,勇敢地对焦战场,将真实的瞬间定格,这是记录,也是创作。战地摄影师的人生往往充满突变与意外,像一部结局难料的电影。”海飞表示,英烈雷烨充满诗意与追求的人生让他怦然心动,雷烨是勇敢、成熟、有信仰、有担当的战士,又是一个充满着理想主义激情的诗人摄影师。1938年的春天,他在家乡金华典卖租屋,安顿好家人,带着革命所需的药品、相机和胶卷,奔赴延安,进入抗日军政大学。他以出色的成绩毕业后,加入前线记者团,为战士们说话,为历史留存稿。雷烨兼任《抗敌报》特派记者,一手拿相机,一手拿枪,到冀中、平西等战场采访,和沙飞、罗光达等战友开创了晋察冀抗日根据地新闻报道新格局。他以诗人和摄影师的敏锐拍摄下日军侵华的残酷真相,他是用相机记录了潘家峪惨案的战地记者,他拍摄的照片成为71年后中国向日本东京地方法院起诉的铁证。他被列入世界百名杰出战地记者名录。

1943年4月20日,面对日军凶残的扫荡,撤退中的他毅然返回,营救村民脱险,而他遭遇日寇包围。他临危不惧,命令警卫员马上突围,自己与日寇殊死决战,最后血洒疆场,壮烈殉国,年仅29岁。海飞以诗意的笔触抒发着缅怀之情,来年春风中,这片硝烟之地,会开出一朵朵战地黄花。“在完稿后的一个深夜,我脑海里久久浮现的是牺牲在春风里的雷烨。他还那么年轻,如果没有战争,他能成为优秀的诗人、摄影家。”为了更贴近雷烨的人生,海飞前往他的家乡金华探访,站在他生活过的土地上,走进雷烨纪念馆,窗外的两棵银杏树在风中摇曳,让他感受到了一种跨越时空的心灵对话,“如今,他的家乡已旧貌换新颜,他的牺牲有了更厚重的意义,他当年追求的光明,如今已经照进了现实。”

他们首先是战士,其次才是摄影师

海飞曾创作过有志青年奔赴延安,投身抗战的小说《向延安》,也曾在小说《醒来》中塑造过摄影师陈开来,这次叙写真实历史人物跌宕起伏的人生经历,查阅五位战地摄影师直面战场烽火的史料,他对我军在战场、敌后的摄影、宣传方面有了更深入的了解,对全民抗战的理解,有了新的维度。作为小说与影视编剧双重身份的作家,以往丰富的写作经验对他创作首部纪实作品有什么帮助?需要注意什么?

小说家有天马行空的想象力,笔法会更加生动,也可能会干扰真实。海飞提醒自己,“写作纪实作品,要尊重历史史实,我需要平衡这两者之间的关系,用相对平实的语言,来讲好这个群像故事。我需要了解摄影师人生中的关键节点与特别细节,这样才能让人物的‘生平故事’更有嚼头,更具回味,让人物更有个性魅力。”

徐肖冰的人生与时代同行,海飞以平实有力的笔触描述着他勇毅前行的旅程。16 岁的徐肖冰离开家乡到上海,在天一影片公司照相科做学徒,学习洗印技术,后来他又转入电通公司,跟着吴印咸学习拍摄电影,在摄制《风云儿女》《马路天使》等电影的过程中,他深深领悟有正义感的中国人在抗日救亡中的应尽之责。21 岁的徐肖冰告别《塞北风云》摄制组,带着一台小型摄影机、电影胶卷,与摄影师俞创硕一起奔走在太原抗日前线。随后,他又奔赴心中向往的延安,成为延安电影团的初创主力,记录下延安大生产运动和百团大战的前线战况,他拍摄过毛泽东、朱德等党和国家领导人的照片,他满怀激情地用镜头记录北京天安门开国大典的盛况,他还奋勇争先挺进抗美援朝的战场,拍摄志愿军战士保家卫国的身影……在徐肖冰波澜壮阔的人生中,海飞还捕捉了富有戏剧性的故事,徐肖冰曾被派往东北剿匪一线拍摄纪录片,他勇敢敏捷地活捉了悍匪谢文东。在海飞看来,这也是那一代摄影师传奇性经历的见证。他们无法预知镜头中会出现什么情形,他们凭着信念与意志,勇于冲在战场最前线。

“他们首先是战士,其次才是摄影师。站在战士的角度去记录战争,镜头才那么有力量。”海飞表示,写作的过程,也是他与他们心灵对话的过程。自己能读懂他们镜头背后的温度,“他们拍摄的影像,不仅是记录历史的存档资料,更是宣传的武器,是凝聚人心的力量。”

罗光达带着雷烨生前的笔记本,用鲜血与生命践行“人在底片在,人与底片共存亡”,他参与创办了《晋察冀画报》《冀热辽画报》和《东北画报》,他们以画报为阵地,让抗战的呐喊传遍神州。俞创硕放下自己的油画创作,拿起相机拍摄了平型关大捷、台儿庄战役、长沙大火、重庆校场口隧道惨案、中国远征军出征缅甸等重大历史事件。“纪实文学不能虚构,我要从深邃的历史中提炼出真切的故事,找到精准的切口,用丰富的细节,塑造出可信的人物群像。”海飞告诉记者,因为有了大量史料的积累,才能捕捉他们人生中的“追光”时刻。解放军画报社总编辑、社长高帆晚年身患癌症,他在病床上主持编辑第二野战军大型图文集《天下之脊》(8卷本),完成了抗日战争和解放战争部分书稿内容的审定。他用奋斗的一生,践行了“生命不息,战斗不止”的信念。徐肖冰拍摄榆社战斗时,留下一张虚焦照片,那是被炮弹爆炸震得意识模糊的他竭尽全力握着相机拍下的照片,无声地诉说着战场的残酷与战士的意志。

“非虚构作品需要在史实的框架里,叙写出情感与温度,这种依靠细节营造的代入感很重要,要让读者和我一起进入那个时空,成为他们的战友。”海飞表示,在创作的过程中,“我经历了一次对历史的回望,完成了一次精神的洗礼。他们追求真理、追求理想,是‘追光者’;我们去追慕他们的精神,也是‘追光者’。”

华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。